本を読んでいるのに国語力が伸びない?― 読書=学力向上とは限らない理由 ―

July 1, 2025

目次

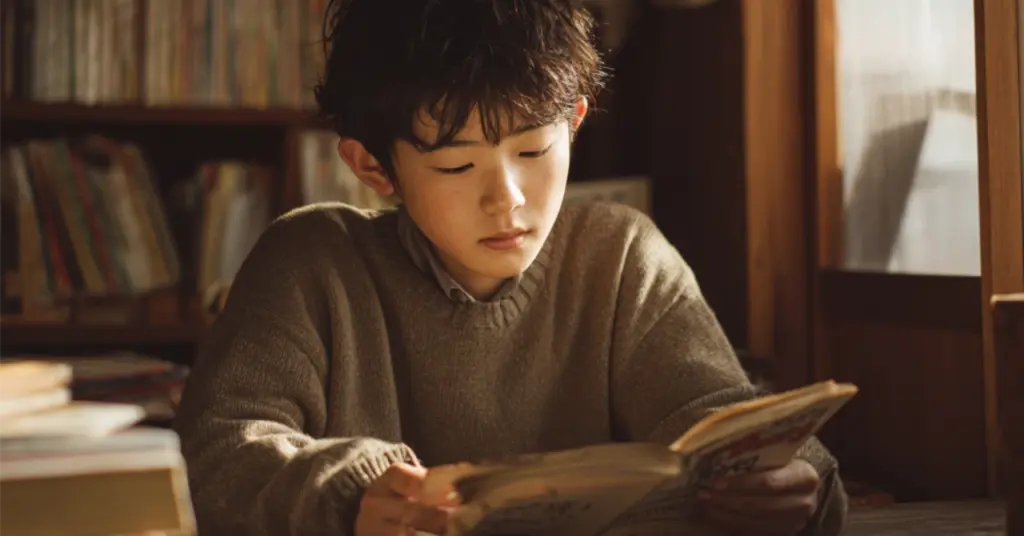

「本好き=国語が得意」ではない現実

「うちの子は本が好きだから、日本語は大丈夫」

そんな声を保護者の方からよく伺います。確かに、読書は語彙力や表現力を高める上でとても有効です。

ですが、「読んでいる」=「理解できている」とは限りません。

実際、Sakura国語のワークショップが実施した読書指数診断®では、日常的に本を読んでいるにもかかわらず、読解力が伸び悩んでいるお子さまが一定数見られました。そこには、“読書の質”という重要な課題が潜んでいます。

「文字を追う読書」と「意味を読む読書」

読書指数診断®で読解力が伸びていないお子さまに共通していたのは、以下のような読み方です:

-

登場人物の関係がわからない

-

情景がイメージできていない

-

主人公の気持ちを読み取れていない

つまり、「文字を目で追っているだけ」で、物語の意味や背景を理解する力が育っていないのです。

こうした“表面的な読書”では、語彙は増えても思考力や文脈理解力は鍛えられません。

マンガが育てる語彙力、でも…

マンガを多く読むお子さまには、会話表現や擬音語を含む語彙の豊富さが見られました。

語彙テストの結果も高い傾向があります。

しかしその一方で、文脈や構造を読み解く力が相対的に弱いという傾向も。

吹き出しや絵の助けを借りて理解できるマンガと違い、文字だけで構成された文章では苦手意識が出てしまうのです。

マンガ自体は良い読書体験ですが、それだけでは足りません。

「読解力を鍛える読書」が、バランスの取れた言語力育成には不可欠です。

読書の目的は「語彙量」ではなく「理解力」

子どもが本を読んでいる姿を見ると、つい安心してしまいがちです。

ですが、

-

「内容を理解しているか?」

-

「登場人物の気持ちを想像できているか?」

といった視点から見守ることが大切です。

読書の本質は、語彙の暗記ではなく、“言葉を通して考える力”を育てること。

この目的を見失うと、読書量のわりに学力の伸びが感じられない…という結果になりがちです。

正しい読み方を知れば、読書は最強の学習ツールに

Sakura国語のワークショップでは、「何を読むか」と同じくらい「どう読むか」を大切にしています。

-

登場人物の視点を整理する力

-

場面の変化を読み取る力

-

行間を読む力

こうした“深く読む力”を育てながら、読書を楽しく習慣化することで、海外でも日本語力は確実に伸ばすことができます。

「読む力」を育てたい方へ

本を読んでいるのに、なぜか国語の成績が伸びない。

そんな悩みの背景には、「読書の質」の問題が隠れているかもしれません。

まずは、お子さまの読書力を客観的に見直してみませんか?